- 2025年9月5日

- 2025年9月6日

フッサールの現象学革命後の認識論に対するハイデガーとラカンのアプローチ

フッサールの現象学革命後の認識論に対するハイデガーとラカンのアプローチ

・認識はネットワーク

本稿の目的としては認識論におけるハイデガーとラカンのアプローチを比較しつつ分かりやすく説明してみます。

非常にざっくりと単純化して描写してみました。

流れはこうです。

哲学では19世紀末にフッサールが出てきて現象学という方法論を提示します。

もとのドイツ語はどうだか分かりませんが「学」とつくのは「説」とか「論」とかつくのに対して独特な意味を持ちます。

学問や化学は方法の精神です。

結果や現象を知るだけならうんちく的な雑学が増えるだけです。

科学は結論より過程が大切です。

過程というより方法を明確にするのが大切です。

どういう方法でその結果、結論を出したかを検証、再検症、再現性があるのを示すのが大切です。

そのために方法をきちんと書くのが科学論文の体裁というか流儀です。

フッサールは数学出身なのでそこら辺の方法の精神や厳密性の意識が高かったのかもしれません。

厳密にいえば認識対象が存在する外部の現実というのがあることをしべすすべはありません。

ですからそれは保留(留保、エポケー)します。

外部の現実があろうとなかろうと、我々がリアリティを感じる心の中の世界、内部の現実があるのだからそれだけを研究すべきだ、という方法論を提唱し以後哲学で採用されるようになります。

哲学の中心は存在論と認識論です。

存在論では外部の現実の存在をどう扱うかが問題になりますがフッサールの現象学という方法論の成立以降は外部の現実の問題を哲学の範疇では考える必要がなくなります。

そうすると考えるのは心の中の事、フロイトや精神分析的に言えば人の内面的、主観的な現実だけを扱えばよくなり哲学の中心が大きく認識論に移行します。

そうした現象学の上に立つ新しい哲学的土壌の上で新しい認識論を展開したのがハイデガーでありラカンになります。

・哲学の大まかな歴史

哲学を時期別に分類するとドイツ観念論のヘーゲルまでは近代哲学、構造主義を導入したデリダなどは現代哲学となります。

その間の期間は端境期、移行期みたいな期間です。

実存主義や現象学、ニーチェみたいな突然変異みたいな現代哲学の先取りのようなものやハイデガーなどがあり、現象学とハイデガーの哲学がフランスに輸入されサルトルという有能なマーケターを通してフランスで大ブームになります。

構造主義が現れますが構造主義自体は方法論であって哲学ではありません。

文化人類学に使ってもいいし、マルクス主義分析に使ってもいいし精神分析に使ってもいいし文学作品の評論に使ってもいいし文献学に使ってもいいです。

ですから構造主義からポスト構造主義の流れは現代哲学というより現代思想と呼ばれることが多いですがこれは日本語の事情であって外国ではどちらもcontemporary philosophyで日本語の言葉遣いの繊細さが光るところかもしれません。

精神の分析のために認識の構造化を行ったラカンが構造主義を認識論に向ける流れで大きな役割を果たします。

正統的な哲学の文脈の中に構造主義やポスト構造主義を位置づけようとした哲学者はデリダだと思います。

・ハイデガーの哲学

ハイデガーは簡単に言えば師匠のフッサールの現象学の土台に立って現象や現前、存在や自分などの意味、意味論について考えた哲学者です。

師匠のフッサールのおかげで自分の外部の客観的世界の存在というものは考えても仕方がないので考えなくてもよくなったのですが、自分の心の内面の意識の場で現れる現前や現象も存在と言えば存在なのでそれらがなぜ我々の心に現れるのかなどを考えます。

最後の古典的な大哲学者と言えるかもしれません。

ハイデガーは存在を大まかに2つに分けて考えます。

自分とその他です。

自分のことを現存在と言って他の存在と分けます。

現存在分析というのがハイデガー哲学の一つの目標です。

フッサールの肩に立つので現象というもの、現前というものについて考えます。

現象や現前というものがあるからには理由があるはずだと考えます。

ここでは現象は意識の中に現れるものもろもろで、現前は現れるものに注意を向けて存在感、実在感(リアリティ)、臨在感を生き生きと生々しく感じる対象とします。

心象風景というか我々の視界や視野、ビジョンの中にはいろいろな物が表れてもぼーっとしているのでなくて何か作業しているようなときには我々はその中の何かに注意を向けている時があります。

心象は風景のようなもので何かに注意を向ければそれが前景に立って現前し、それ以外は背景として後景化してなんとなくしか感じません。

対象として認知されないことになります。

心象に現象するものの中でも注意して現前として対象となるものもあればそもそも注意をむけられないものもあります。

ハイデガー哲学では現象するもの全てに注意を向けることができるとは限らないと考えます。

「見えども見えず」みたいな感じです。

それは中世やルネサンス絵画のようなものです。

ルーブル美術館でモナ・リザ見に行くと観光客の人だかりでカメラをぱちぱちやっていますが専門家に言わせると絵画というのは観るものではなく読むものとのことです。

これは誰でも専門家なら自分の専門分野の事については単に眺めるのではなく読むような見方をするでしょう。

かの有名なローマのユリウス・カエサルは「人間は自分の見たいものしか見えない」みたいなことを言っていますがそれはなかなか的を得ていてハイデガーの哲学にも当てはまります。

フッサールの哲学では利用価値、道具性、意味があるものが現象するものの中で注意を向けることができて現前して対象となりうるものです。

その他に失認というものも医学や医療的にはあり得てこれは脳と認知の問題です。

あまりなじみがないと思われると思いますが失認というのは例えば認知症などコモン・ディズィーズでも起こりうるので実は我々が年を取ったり親戚が認知症になったりするといろんなものの失認状態になっている場合があります。

我々は何でも視界、視野に入っているものは注意を向けられると思っていると思いがちですが実は注意を向けられるのは一部に過ぎず見えない、認識できないものの方が多くてスカスカなのかもしれません。

これは視覚だけの問題ではなく人間の内部の世界、意識や無意識の世界でもそうなのかもしれません。

フロイトはそういうものを潜在意識と言ったり前意識と言ったり無意識と言ったのかもしれません。

逆に注意が向いて現前となり対象として心を占める場合にはそれは何か理由があるとも考えられます。

いろんなものが群がり現れて現前してくる観念奔逸という状態も精神状態ではありますが基本意識というか意欲が向くのは理由があってそれはフッサール的には意味や道具的利用性、俗な言い方をすれば自分にとっての有用性です。

そしてそういう現前する対象で自分の意識的な世界は形成されます。

これを道具連関と言います。

そういう現前も存在と言いますが、自分というのは存在の中でも特別な位置を占めるので現存在と言います。

そうみていくとハイデガーは実在論的な色の方が強い哲学者です。

なんとなく「最後の大哲学者」というのがピッタリかに会う感じです。

構造主義は仕組みを重視しますので構造主義的アプローチで現前説明するならその仕組みと機械的に説明するのに注力する必要があります。

実在論はただ形態としてあれば他の何かとの相互作用や内部構造がなくてもいいですが、構造主義では他の何かとの相互関係も必要ですし、内部構造としての機能を発揮するメカニクス、機械的な仕組みまで必要です。

機械式時計なら昨日は時計の表示板を針を見ればそれで機能はすみますがその機能を発揮する機会の仕組み、構造を知るのが構造主義です。

人間ならば単にコミュニケーションする容姿や外見、声などの機能を発揮するために解剖学で形態だけ知るのではなく人間が機能する仕組みと構造を解き明かす生理学の理解が必要なのが構造主義です。

すでに前提のようになっていた現象学の中にももっと構造主義的に現前生成の機械的生成機構を説明したのがラカンです。

・ラカンのa(A、a、a’)

ラカンは現前の生成を説明する機械的な説明装置を作りました。

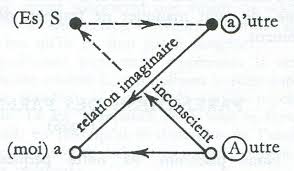

シェーマLと呼ばれるものです。

これは現前生成の仕組みのラカンの提案です。

構造主義的に「現前がどのように生成されるのか」の機構をシェーマ(図式やプロトコール、アルゴリズム)で表しています。

各頂点はA、a、a’、Sでできています。

大文字のエー、小文字のエー、プライムがついたえーの3つのエー(a)があります。

現象学を土台にすれば世の中現象か現前しかないのでこの3つのエイは現前か現象です。

3つのaの他にS(エス)がありますがこれは現前や現象と考えてもいいかもしれませんがここでは例外として、精神機能のうち精神分析学で言うエス(欲望、欲求、意欲、イド、リビドー)です。

エスは現前や現象と違って精神の機能で人間のよくわからない嗜好性のようなものです。

欲望や欲求は我々は感じることができるので現前や現象と言えばそうと言えるかもしれませんがそれが何かよりはいわゆる精神分析で言うSと考えてもらって構いません。

現象学で言えば志向性(ノエシス、ノエマのノエシス)の源泉と考えてもらっていいかもしれず、現前や現象と言った形態的な存在みたいなものというよりは機能的なものと考えてもらってもいいかもしれません。

ポイントはA、a、a’と表現は違いますが3つともエイで現前だか現象を表しているという点で等価なものだという事です。

大文字のAはAutreで大文字の他者、小文字のa’はautreで小文字の他者、aはmoiでフランス語の一人称代名詞で自己(自我と書かれていることもある)と書かれています。

Autreはフランス語で英語ではotherに当たるもので他者と言っても人でなくても構いません。

Aとa’はAutreとautreの頭文字を取ったもののように見えますが、aはmoiで頭文字のmではありません。

多分これは意図的で3つのエイがどれも同じく現前(あるいは現象)であるという事を表しています。

ラカンのモデルは既にある現象や現前からどのように新たな現前が生成されるのかを説明する機構を具体的に表しています。

シェーマLは矢印が中央で交差していますがここではそれは無視してかまいません。

交差の意味はなるべく簡単に説明するためには必要ないのでここでは取り上げません。

Aとは現象ととってもいいかもしれませんが現前の集合かもしれませんし、ありうる限りの現前全体を表すものかもしれません。

a’からaへの矢印は最終的に現前の生成を表しaが生成される現前でa’がその部品のようなものです。

自分(moi)aはa’という別の現前を部品としてつくられるのです。

作られるの反対を脱構築というなら作らというのは構築するという事です。

自分はいろいろな要素で作られています。

顔や体という物質的ものだったり名前だったり性格などの自己イメージだったりします。

そういうものを部品として自己という単一の現前が作られます。

ラカンのモデルは自己同一性がどのように生成されるかのモデルです。

ただ生成されるものはこのモデル、理論を使えば自己だけではなくても他の何かでも構いません。

あらゆる現前を作る、生成する、構築するモデルとして使えます。

現前を構築するための材料として何を選ぶかはSによって決まります。

SがA、すなわちいろんな現前(あるいは現象)の中からa’を選ぶのです。

「人間は自分の見たいものだけを見る」で言えばSは何が見たいかを決めます。

Sが見たくないもの、Sが気がつかないものは人間には見えません。

・現前のネットワーク、構造主義はネットワーク論でもある

現前はネットワークをなします。

あaはa’やAになることもあります。

A自体がa‘になることもあれば、a’がAである場合もあるでしょう。

自己の生成の説明でaは自己でしたがシェーマLはaを自己だけではなく全て認識対象、現前として捉えなおすことができます。

言い換えると自己に限らず全ての現前の生成をシェーマLは説明できます。

その際に面白いのはあるいみ全ての現前は相互連関するという事です。

現前を結節としてネットワークを作るという事です。

生成されたaは別の何かのAになったりa’になったりします。

Aは別のAやa’によって生成されたものかもしれません。

a’は別の何かのAかもしれないしあるいは別のAやa’により生成されたaであり得ます。

この関係性のネットワークになることが構造主義の特徴です。

ネットワークは網のひもさえあれば結節自体が実在するかどうかはどちらでも構いません。

このひもというか矢印の部分を数学の圏論では射とか関手とか自然変換と言います。

数学で言えば集合論は実在論的で結節重視です。

集合論とともに数学のもう一つの基礎付け方法である圏論では射が決まれば対象の要素は勝手に決まるので対象の要素がどのようなものかは知る必要がないですし、もっといえば実在しようが実在しまいが関係ありません。

こういうのを基礎づける米田の定義と米田のはめ込みというものがあり圏論の基礎のようになっています。

・現前は脱構築もされる

これまでは構造主義では現前が生成される、あるいは構築されるという事を説明しました。

現前は脱構築もされます。

現前は生成される、あるいは構築されるという一方で脱構築もされます。

これは何かの現前の構築のシェーマLを逆回しして分析してみてもいいですし、現前を別の仕方、別の複数の方向から構築するのもありです。

この後者の方法を山本七平という評論家は「複対立対象把握」と呼びました。

脱構築するのにあえていろいろな異なるやり方でシェーマLを回して構築を繰り返し一つの対象をいろいろな仕方で表します。

結果として対象を「相対的にみる」ことになります。

現前はネットワークをなすということを上の小節で説明しました。

マクロな視点でネットワーク自体を分析してみる方法でも脱構築可能です。

これらのアプローチがモダニズムとポストモダニズムの転換点であることを示してみます。

・デカルトの要素還元的方法論との比較

デカルトにとって自己だろうと他者だろうとあらゆる事物の現前の対象であろうと実体や実物が実在するのは前提です。

その上でその対象を構成する要素を分解できると主張します。

つまり「まず存在するのは実在の事物であってそれは分解できる」と考えます。

この要素を理解した上でその要素をもとの事物に還元できる」と考えます。

これは一理ある考え方です。

現代哲学ではこの考え方は一方の考え方として受け入れます。

しかしこれとは反対、逆の考え方も他方の考え方として対称、対照させます。

その考え方は「存在するのはまず要素であってそれを使って新しい事物作ってそれが実在するように見せることができる」という考え方です。

そして「新しく作った事物は元の要素に分解できるし、それとは全く異なったやり方で別の要素にも分解できてその分解の仕方も様々で分解された要素も様々でありうる」という考え方です。

後者の考え方でデカルトの要素還元的方法論の考え方を見てみればもっと豊かないろいろな考え方もできます。

例えば「分解して各要素を理解したのち還元して元の事物に戻してもそれは元の事物とは何かが異なっているかもしれない」というものです。

その子となっているかもしれない何かの筆頭は我々の事物に対する認識です。

「分解する、そして理解する、そして還元する、この3ステップを踏むことで我々の中の対象に対する理解がもはや要素分解的方法論を実行する以前の認識とは同じものにならないかもしれない」ということです。

我々の中で対象の認識の仕方が変わってしまう、すなわち我々の中では対象の時間的な同一性や恒常性を保てない、ということです。

要素還元的方法論を行う以前で我々の対象認知は非対称になります。

ある種の物理法則のように保存されません。

量子力学の非対称のようですね。

これはルーブル美術館のモナリザの絵のようなものです。

知らない間は写真をカシャカシャ取っていればいいですが、専門家は絵を読解し絵の持つ限りない広がりの中を探求できます。

そして観て写真を撮ったら満足して分かった気にはなれません。

理解とは終わりのない探求の旅のようなものです。

このデカルトの要素還元的方法論的大量認識論とラカンの構造主義的認識論はどっちの考え方も共存はしえます。

しかし世の中モダニズム以前からあまりにも実在論の影響が強すぎるので実在論やそれに結び付いたロゴス絶対主義や20世紀に猖獗を極めたファシズムや独裁主義、共産主義などのイデオロギー絶対主義などを批判するための道具として使われました。

・現前の形而上学批判

デカルト的認識からすれば我々の認識する対象、事物の同一性や恒常性は普遍なものでしょう。

しかし現代哲学の特にポスト構造主義では対象を安易に分かった気になることはあり得ないと考えます。

分かるかもしれませんがそれは「分かる」ということの定義によります。

「分かる」に対する定義によっては我々はどれほど対象への理解を深めても決して対象の理解を終わらせる、理解を完成させることはできないかもしれないのです。

もはやモダニズム以前の素朴実在論が混じった西洋思想群のように単純に分かった気になるのは許されません。

こういう認識の仕方に西洋哲学史上最初に至ったのは世界はカオスで我々の意志やルサンチマンが対象認識を形作るといったニーチェかもしれません。

フーコーの探求方法は文献の世界を永久に逍遥し続けるようなものです。

その上で彼と他の現代思想家は「歴史の終わり」「人間の終わり」「近代の終わり」を宣言します。

歴史も人間も人間は分かったような気でいます。

過去は1つだけで正確な歴史認識も一つだけ、人間も普遍的な人間があって人権や平等、自由、博愛がある、と。

でも完全な人間も人権も平等も自由も博愛もイデア界にはあるかもしれませんが現実世界では見当たりません。

理想と現実は違います。

かつ時間同一性の問題があります。

時間の経過前後で対象が同一であることは保証できない、という考えてみれば当たり前のことをデリダは主張します。

差異はそういつの時間の中にだけ存在するのではなく時間の経過自体が差異です。

ちょっと前の自分と今の自分、今の自分とちょっと後の自分は同じであることは自明なのか?

10年前の自分と今の自分、今の自分と十年後の自分は同じなのか?

我々は何となくそれは同じであるという暗黙の通念や了解、合意の世界で生きています。

しかし厳密に基礎から考えれば時間の連続性、時間の経過前後で事物や対象は同じであるかどうかから考えるか、それを連続でとらえるか、非連続ととらえるかで事物や対称の捉え方が本質的に変わります。

どちらの考え方もありえますが、近代までの思想史では当たり前のように連続で同一性、恒常性が成り立つことを前提としてきました。

ポストモダニズムではそうでない場合も考えます。

時間の連続性はなく差異があり、一瞬前の対象と一瞬後の対象は同じではない、しかしそれを同じもののように考えてしまうという従来の考え方をデリダは批判して事物、対象は「差延」として存在すると考えます。

差延として存在する事物の在り方は実在として存在する事物の在り方とは全く異なる対象認識になります。

・いろんな在り方があってよい

現象学に基づく対象論はハイデガーのようなものもあればラカンのような構造主義的なものもあります。

それ以外の世界のありようもモダニズム以前にあまり疑われることなく素朴に信じられてきたものからポストモダニズムでモダニズムの思想を相対化するように提示された新しいものまでいろいろあります。

いろいろあっていいのです。

構造主義やポスト構造主義は少し自然で直感的ではなく人工的な思考ゲームのように見えて理化しにくい面があるかもしれません。

それは古典物理学に対する量子論の理解しにくさに似ているかもしれません。

しかし一度理解してみればそれは我々を新たな高みに引き上げてくれます。

ヘーゲルの言う止揚(アウフヘーベン)のようなもので正と反、異なるものを対置させることで合というか我々の次元を引き上げてくれて物事を俯瞰的にみることができるようになります。

思想史における構造主義の理解は我々に人類の思想を鳥瞰してみられるようにしてくれる新しい視座を与えてくれます。