- 2025年8月29日

構造主義の認識論、クラインやラカンの精神分析、単純化の暴力と分かった気になることの大切さ

構造主義の認識論、クラインやラカンの精神分析、単純化の暴力と分かった気になることの大切さ

・認識の構造主義化は人間の理解に役に立つ

人間の思考はよくわからないところが多いです。

よくわからないなりに我々は人間社会に住んでいますし、人間の思考を理解ができたら生きていくのに役に立ちます。

よくわからないなりにいろいろな仮説や理論を立てて体系化してそれが上手くいけば少なくとも限定されたある場面には役に立つでしょう。

仮説や理論を立てて体系化するのに役に立つのが構造主義です。

西洋哲学で一番最初に思考の構造主義化を行ったのがジャック・ラカンです。

ラカンは精神科医で精神分析家ですので臨床診療や精神分析のための方法として構造主義的精神分析を開発して精神科臨床に役に立てました。

彼の打ち立てた精神分析の学派はパリフロイト派と言います。

思考の構造主義化という事はだいたい認識の構造主義化と同じようなことです。

認識論というのは哲学の最重要テーマなのでラカンは哲学に影響を与える形で構造主義を哲学に役立てました。

・構造主義は役に立つ

構造主義は役に立ちます。

事実上すべての学問で理論や体形が作られるとそれは構造主義化されます。

現代社会は見えないところで構造主義の基盤の上に立っています。

なんでも構造主義化できるのですが哲学の認識論でメルクマーレとなったラカンの構造主義的精神分析について紹介します。

これは人間の精神のうち、認識とか認知とか思考と言った知情意のうち知的な部分を説明する理論です。

哲学の中心テーマは存在論と認識論です。

存在論は現象学の登場で保留できることになりました。

すると認識論が残された最後の山になります。

それを構造主義化することでデリダの哲学などの現代の哲学に橋渡ししたのがラカンの認知や認識の構造化になります。

・現代の存在論と認識論の扱い方

哲学の2本柱は認識論と存在論です。

「認識」というと難しい感じがしますが要するに「分かる」「分かったつもりになる」という事です。

現代哲学では存在論はフッサールの現象学という方法論が提案されて物事が実在するかどうかはいったん保留することになりました。

認識論の方は昔は哲学者が「認識とは何か」について考えていましたが19世紀の科学の発達により心理学や精神医学、精神分析学などの実学でも考えるようになりました。

現代哲学ができるまでの歴史では外からの刺激が大きな影響を持っていることが分かります。

例えば文化人類学者のレヴィストロースによる構造主義の導入もそうです。

19世紀は精神医学や精神分析学や心理学が生まれて発展を始めた時代だったのでそれらの学問は現代哲学に影響を与えています。

・構想主義で対象認識を理解する

フロイトがなくなった後精神分析は娘のアンナ・フロイトの自我心理学、メラニー・クラインの対象関係論のクライン派、中間学派に分かれます。

自我心理学というのは精神分析の中心に防衛機制を中心に据えます。

防衛機制は英語でディフェンス・メカニズムで嫌なことに心がどう対応するかのシステムです。

クライン派は子供の精神分析など通じて人間の認識生成の仕組みを考えます。

中間学派はどちらにも中立的な独自路線のその他のいろいろな考え方を総称したものです。

クライン派の、特に子供の対象の認識生成の理論やモデルと発展させて徹底的に構造主義化したのがラカンという流れで見てもらうと分かりやすいです。

・心理、精神研究の現代哲学の影響の例

精神分析の元祖はフロイトです。

彼は精神の階層論と呼ばれる意識や無意識の関係や精神の構造論と呼ばれるエディプスコンプレックスなどを研究しました。

フロイトの死後は自我心理学、クライン派、中間学派などに分かれましたが現代哲学に影響を与えたのはフロイト自身の理論とクライン派の考え方が大きかったようです。

精神病の判定基準を作ったのは最初は精神医学者でその後に哲学者に転向したカール・ヤスパースです。

彼は「説明」と「了解」という考え方で精神病を診断する枠組みを作りました。

精神医学者で精神分析家であるジャック・ラカンは認識の構造主義化を行ったことで知られます。

日本では現代思想ブームの時に文化人類学に構造主義を導入したレヴィ=ストロース、共産主義経済学に構造主義を導入したルイ・アルチュセール、文献学に構造主義を導入したミシェル・フーコー、精神分析学に構造主義を導入したジャック・ラカンを構造主義の四天王と言っていた時代もありました。

現代哲学の中では認識を構造主義でモデル化したジャック・ラカンが重要です。

哲学の認識論とそのまま関係があるからです。

ポリティカル・コレクトネスというか差別や偏見が含まれるとの理由で現在は「正常と異常」という言葉はあまり使われませんが、精神的に問題のない人は精神的に清浄、精神疾患のある人は精神のどこかに異常があるとも見ることができます。

ノーベル医学生理学賞というくらいですから医学(異常研究)の発展は生理学(清浄研究)の発展に役立ちますし逆もまた信なりです。

異常と言いますがその中には人間心理の真実が含まれています。

異常は特別なものではありません。

何をもって「正常」というのかわかりませんが正常と異常をはっきりせんわけできるという考え方にはそれはそれで問題があります。

精神医学の現代哲学の影響は他の思想家にもあって例えばミシェル・フーコーの『狂気の歴史』、ドゥルーズ=ガタリのガタリは精神科の臨床の医師です。

ドゥルーズとガタリは価値観を転倒されて精神病的な人間な側面を賛美する面さえあります。

ジャック・デリダ、ミシェル・フーコー、ドゥルーズ=ガタリなどの思想は単なる構造主義ではなく哲学をポスト構造主義に発展させる力になっています。

・人間の心の生成を考える

精神分析は最初は神経症やヒステリー研究から始まりますが適用範囲を広げていって統合失調症や子供の治療に使われるようになります。

ですから子供の心と発達を理解するのは大切です。

また大人の心を理解するにも人間の心がどのように発達していくのかを理解するのは大切です。

人間の子供時代は大切です。

子供時代の逆境体験(AED:adverse childhood experience)はその後の人生を変えることが研究で知られています。

例えば物心つく前からの虐待は多重人格など起こしやすいですし、幼児期、あるいは学童期の愛着や自尊心の問題は情緒不安定性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害、反抗挑戦障害その他いろいろな問題を起こしやすいことが知られています。

・発達は認識獲得の発達

西洋の伝統で精神を知情意に分けるというものがあります。

感情や意欲に対する構造化は有名なものはないと思いますが知についての構造化が精神医学にも現代哲学につながります。

発達心理学のピアジェの理論は小児は感覚運動期、直観的段階、具体的操作段階、抽象的操作段階と進みます。

このモデルによると段階で認識の質が異なります。

最初は基本的な五感、そのあと直観、具体的な事物を頭の中で想像して操作できる、抽象的な事物を想像して操作できるという風に認知機能が変わっていきます。

こういうのが上手くできない、あるいは遅いとmental detardationといって日本語だと知恵遅れ、精神遅滞、知能障害、現在は知的発達症と呼び方が変わってきた変遷の歴史があります。

・クラインの対象関係論

赤ちゃんは最初目が見えません。

徐々に視力を獲得します。

聴覚も肌感覚も味覚やにおいも漠然としたものでしょう。

胎児から生まれて外界に触れて保育器的な環境、肌触りの良い衣類や毛布に包まれてぬくもりと暖かさを感じ、ミルクやおっぱいを与えられますがまだはっきりとそれらを認識していない段階です。

徐々に目が見えるようになり、あやしごえや子守歌を感じ、おなかが好いたときには泣いておっぱいやミルクをもらい、排泄をしたらおむつを替えてもらう中で徐々に外界を認識していきますが認識する対象は限定的です。

毛布とかお母さんとか大きなまとまりは認識できません。

ミルクやおっぱいという部分的なものから対象把握を始めます。

視力も発達して母の顔や体が見えるようになったり、お母さんの語りかけやおなかが好いたり排泄して気持ち悪い時に気持ち悪さをなくしてくれる存在として徐々に母親というものを認識していきます。

母親というものをひとまとまりで認識する以前は、おっぱいだったり毛布だったり子守歌や語りかけをバラバラな対象に認識しているにすぎません。

それらをしてくれる存在としてそれらの対象をひとまとめに統合する対象として「母親」という象、現前、現象が時期を経て成立していきます。

これは母親に限りません。

あらゆる対象を認識する際の心の内部で行われている仕組みの仮説になります。

・ラカンによる認識の構造化

その後構造主義の流行と歩を一にしてジャック・ラカンという精神科医兼精神分析家が認識の機構を構造主義化します。

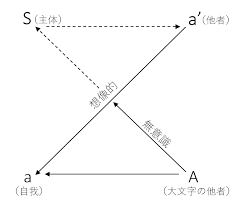

構造化するとだいたい文章で表すことも図で表すことも表で表すこともできますがそれを図で表したものがシェーマLと呼ばれて以下のようなものになります。

チャットGPT使って作ってもらいました。

これはクライン派の理論を図にしてさらに別の要素も詰め込んだものです。

クライン派の理論だけならもっと単純に図化することができると思いますが別の要素も入っている分少し複雑になっています。

複雑になっている部分はあまり深く考えずクラインの対象関係論でこの図を見ていきます。

まず左下の小文字のaというのが子供が認識したお母さんのイメージになります。

クライン派の見解によればお母さんという認識はお母さん像を形成するいろいろな要素からなっています。

それがa’です。

お母さんの顔であったりおっぱいをくれる乳房であったりお乳の味であったりあやし声だったり話しかけだったり子守歌だったりお母さんの匂いだったりやさしく抱きしめてくれる感触だったりといろいろな要素から子供のお母さん像は形成されます。

そういった個々のお母さんを形成する要素をこの図では右上のa’という形で表しています。

これは母親の顔だったり声だったりぬくもりだったりおっぱいだったりします。

当然母親や赤ん坊、その環境によって違います。

母乳出なく人口のミルクで育てる場合もあるし、子守歌でなく話しかけるだけの場合もあるでしょうし、赤ちゃんを包むおくるみや毛布も違うでしょう。

夏に生まれるか冬に生まれるかで環境温度も違うかもしれません。

最初は五感の発達の未熟な赤ちゃんは母というものは分からず認識するとしても母親の断片だけを認識しているのかもしれませんが、それらが母親という一つの対象の断片と認識します。

その認識の生成を表現するための図式がシェーマLです。

図の左上のSというのは精神分析でエスとかイドとかリビドーとか言われるもので欲望や欲求のような心の力動のエンジンみたいなものです。

何に興味を持つのか、何に関心が向くのかといった興味・関心の志向性は赤ちゃんの個性、母親の保育や赤ちゃんの接し方、あるいはその他の状況でケースバイケースに変わります。

Aというのは大雑把に言ってお母さんです。

またはお母さんが赤ちゃんに刺激を与えるいろいろな要素の総体と考えます。

Aは集合でa’はその集合の中から選ばれた元と考えてもいいかもしれません。

集合の中で何を選ぶのかは赤ちゃんが何に欲求・欲望を持つのか、興味・関心を持つのかを決めるのが赤ちゃんのエスになります。

赤ちゃんはa’の総体として左下の小文字のa、お母さんという対象を作り出します。

この小文字のaとして現れるお母さんは赤ちゃんの中の内面的なイメージで想像的なものです。

お母さんが子守歌を歌ってあげても赤ちゃんはそういうもには関心を示さず、お母さんの語りかけしか印象に残っていないかもしれませんし、お母さんが眼鏡をかけていても眼鏡には関心がいかず髪型が赤ちゃんの興味の対象かもしれません。

Aというのが現実というものがあれば現実のお母さんの全ての要素の集合だとすれば赤ちゃんは自分のエスによってその中から関心があるものから自分のお母さん像を作るということを表現しています。

赤ちゃんにとってのお母さんaと現実というものがあるのであれば現実のお母さんAは同じものではないかもしれませんが赤ちゃんにとってのお母さんはaです。

・対象関係論やシェーマLは何の認識にも利用できる

クラインとラカンのこの考え方は我々の認知の仮説で理論でモデルになります。

構造主義的に対象を認識できるモデルは他にもあるかもしれませんが、ラカンのシェーマLのモデルはおそらく我々の認識の仕組みを構造主義的に理論化した最初の物です。

ラカンの時代にはすでにフッサールの現象学が普通の方法として使われているので事物の実体や実物という実在論的な考え方は保留(留保、エポケー)しています。

ですからAというものが実在するのかは考えなくてもいいですし、実在してようが実在していまいがクラインやラカンの認識論ではどっちでもいいことです。

クラインが赤ちゃんの母親認識の理論として対象関係論を作りましたが、ラカンのシェーマLは自己というものを認識するために作られた図式です。

しかしどちらも全ての物事の認識に使うことができます。

人間が何かを認識するときにどのように認識するのかという人間の内的メカニズムを説明してくれます。

我々が認識は、それが母親の場合もあるし、自分自身の場合もあるし、それ以外の物の場合もあるかもしれませんがその対象が何であれ全てクラインの対象関係論やラカンの構造主義的精神分析の方法を適用することができます。

・分かること、分かったつもりになること

先ほどのように認識、小文字のaである想像の母親や想像の自分(自己、自我)は部分対象の束a’により作られます。

認識とは分かること、知ること、閃くこと、思い出すこと、意識すること、現前すること、臨在感を持って現れることなどと言い換えられます。

そして分かったつもりになることとも言い換えられます。

「本当の分かる」が何を意味するのか分かりませんが小文字のaが生成されるには「分かった」という感じが必要です。

分かったことが誤りと後で分かってもそれはそれで構いません。

そもそも「分かった」と思う力が弱いと知的な発達が順調にいきません。

まあ「分かった」の過剰亢進も精神病やそう状態で生じるので問題になることがありますが。

「認識」や「分かる」が何なのかは分からない面がありますが一部リアリティーやリアリズムと関係あります。

ちなみにリアリズムの日本語訳には実在論、実在主義というものがあります。

実在論・実在主義は「分かった」と思ったことを第一原理の根拠にする考え方です。

これはある意味楽ちんです。

自然な感覚にも当てはまりますし直感的です。

デカルトの「我思う、故に我あり」というのが象徴的です。

「我思う」は「我認識する」とか「我リアリティを感じる」と書き換えることができます。

実在論・実在主義ではリアリティは初めにあるものです。

それに対して対象関係論や構造主義的精神分析の「分かる」「認識する」は後から表れてくるものです。

リアリティを感じたから認識したと言えるのか、認識したからリアリティを感じるのか、あるいはそのどちらでもないのか分かりませんがリアリティは認識の生成のどこかで現れてくるかもしれないものです。

もしかしたら認識とリアリティは独立で両者は相関関係も因果関係も持たずリアリティなしの認識というものもあるのかもしれません。

・分かることは単純化の暴力でもある

分かる、分かったつもりになることが大切な一方でクラインやラカンの観点からは分からないことも大切です。

クラインやラカンの「認識論では分かることには限りがない」可能性があります。

いくら分かっても分かったつもりになっても永遠に分かりつくせないほど奥が深い可能性があります。

まるで数学の極限や発散、無理数のようなものです。

そしていくら部分を、細部を分かっても全ての部分、細部を組み込み切れないかもしれません。

お釈迦様に有名な「群網象をなず」という方便があります。

目の見えない人に像の一部を触らせて象とはどんなものかと尋ねます。

目の見えない人は象の触った部分によっていろいろな象の印象を述べます。

それを目の見える人が見ていると見当違いに見えます。

この例えの解釈は「目の見える人なら像を理解できる、目の見えない人を悟っていない人とすると、目が見える人は悟った人と見ることができる」という風に解釈されることがあります。

そういう解釈もありかもしれませんが、別の解釈をすることもできます。

象というものは目が見えようが目が見えまいがそもそも理解しつくすことはできない、というものです。

象の外見を見たから像を理解したというのは安直すぎるのは容易に分かります。

どこまで像のことを知れば像を理解していると言えるのか、象の世界一の専門家や研究者なら像を理解していると言えるのかというとそうではないかもしれません。

象とは原理的に理解しつくせない存在かもしれません。

現代思想家のロラン・バルトやミシェル・フーコーの仕事はまさにそのようなものです。

むしろ知れば知るほど分からないことが増えていくことすらあり得ます。

収束するのではなく発散していくのかもしれませんし、発散するのではなく振動するのかもしれません。

お釈迦様は世界で多分最初の現代思想家であり構造主義とポスト構造主義を理解した人だったと思われますのでそういう認識もあったと思われます。

その後大乗仏教の開祖のナーガールジュナ(龍樹)がお釈迦様の理論を分かりやすくまとめて大乗仏教をつくりました。

日本は世界で唯一残された退場仏教国なので日本人が曖昧なのには明確な理由があります。

「断言」というのはそれ自体に嘘や不誠実を含む可能性があります。

「断言する」というのは真実を述べるのではなくむしろ修辞の方法の一つです。

契約、約束、法律、司法、決断、現実社会には断言しないといけないことも多いでしょう。

どこかで線分けしないと話が進まないことも多いでしょう。

しかし線を引きにくい、境界があいまいなことはいっぱいあります。

例えば人間の生死の問題です。

堕胎は許されるのか、何週までならいいのか、脳死は人の死か、尊厳死は許されるのか、安楽死は許されるのかなど線引きが難しい問題はたくさんあります。

そこに敢えて線を引いた場合に傷つく人もいるかもしれないことへの配慮を持つやさしさと謙虚さは大切です。

・リアリティを作る具体例

芸術作品でリアリズムを追求した作品を作る場合、リアリティをつけたい場合にはまさにクラインの関係対象論で起こっていることやラカンの構造主義的精神分析で起こっていることを意識的に人為的に行います。

「リアリティを与えるためにディテイルを積み上げる」などと表現されることがあります。

数学が古典的数学の理論を構造主義化するとき、例えばヒルベルトやブルバキが行ったようなことをする場合もやはりリアリティ与える、リアリズムに沿った形にするように公理、形式を整えて構造主義化を行います。

物理学も現実の観察、観測、測定結果という形で現れる自然現象を説明するために理論を構築しますが、古典物理学は自然で直感的なのでこう言ったものを現代物理学的に理論化する場合にはリアリティを与える、リアリズムを追求したような形になります。

・実在論・実在主義の認識論

実在論、実在主義の認識論はプラトンのイデア論やカントの物自体の概念が有名です。

これらはデカルトが苦労したように物心二元論になってしまいがちです。

物心二元論を解消するためには神様に頼ってしまいがちです。

デカルトのいう「神の誠実」というものですし、教会側もプラトンとは相性がいいと思っているようです。

スピノザのように変に物心一元論を唱えると彼はユダヤ人でしたのでユダヤ人社会から追放されたり殺されたりしかける羽目になります。

実在論・実在主義の認識論は事物が実在して人間がそれを認識するというものです。

構造主義の認識論は事物の実在はどうでもいいが人間が認識を作り出す方法を説明する方法論です。

現象学も実体や実物が実在するかはいったんおいておく(保留する)という方法論です。

観念論のように人間の観念が全てを作り出してそれが外的世界に存在するように見えると主張しているわけではありません。

・現代哲学の完成

哲学において存在論と認識論は最も主要な二本柱です。

それらをどう説明するかが哲学のテーマでした。

実在論や実在主義は人間の自然な直観にかなっているので必ず哲学の中心であり続けます。

ただそれだけではちょっと問題がある場合があります。

僭主性やファシズム、独裁体制もいいところがあるかもしれませんが、民主制など他の政体があった方がバランスが取れます。

実在論・実在主義だけだとそれを絶対化して、正義として振りかざしてしまうことになりがちです。

そうならないために抑えになる、カウンターバランスをとってくれるカウンターパートが必要です。

1本脚より2本脚の方が安定して転びにくくなります。

脚が一本だとジャンプするしか進めませんが脚が日本であれば歩いて進むこともできるでしょう。

脚がもっと多くなると多くなると安定するとは限りませんがどんどん転びにくくなっていきます。

何かを絶対化して、正義として振りかざすのではなく寛容と謙虚の心が生まれます。

構造主義は実在主義・実在論とは別のもう一本の脚を提供してくれています。

哲学は必ずしも道徳論ではありませんが現代哲学やポスト構造主義に道徳のようなものがあるとすればそれは専制や権威主義ではなく多様性の取入れと謙虚にあらゆるものに配慮を向けるやさしさでしょう。